S&P500は4000を突破

4月に入ってからアメリカ株は好調です。S&P500は届きそうでなかなか届かなかった4000の大台を突破しました。

私がアメリカの個別株取引を始めたのは2018年の11月です。まだ2年ちょっとしか経っていません。

しかし、今年に入ってダブルバガー(2倍株)達成する銘柄がポツポツと出てきました。

主な保有銘柄のリターンは以下のとおりです。

| 会社名 | ティッカー | 投資年月 | 取得単価 | 4月7日終値 | 累計リターン |

|---|---|---|---|---|---|

| フェイスブック | FB | 2018年11月 | 149.24ドル | 313.09ドル | +109.8% |

| アップル | AAPL | 2018年11月 | 51.13ドル | 127.90ドル | +150.1% |

| アルファベット | GOOGL | 2019年6月 | 1072.40ドル | 2239.03ドル | +108.8% |

| ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 2019年7月 | 131.79ドル | 163.61ドル | +24.1% |

| ユニオン・パシフィック | UNP | 2019年8月/10月 | 159.49ドル | 221.34ドル | +38.8% |

| ボーイング | BA | 2019年10月 | 350.83ドル | 252.58ドル | -28.0% |

2018年10月から1年間のあいだに6銘柄に投資をしていて、うち3銘柄でダブルバガーを達成できました。いずれもビッグテック、いわゆるGAFAM銘柄です。

ちなみにアメリカ上場株式のほぼすべてに投資ができるETF(上場投資信託)のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)に2018年10月に投資していた場合のリターンは4月7日時点で56%(配当含む)です。

ちなみに2019年7月に投資した場合のVTIのリターンは42%、2019年8月では40%でした。

737 MAXの生産停止やコロナ禍で旅行需要が消えて大打撃を受けたボーイングはまだしも、ジョンソン&ジョンソンですらインデックスのリターンに及ばないというのは少し意外でした。インデックスをアウトパフォームすることはそれだけ難しいということでしょう。

ハイテクグロース銘柄は引き続きバリュー銘柄をアウトパフォームすると思う

ハイテク株は過去2年、非常に好調でした。

昨年末あたりからグロース株からバリュー株へ資金がシフトしているなどと話題になることがありますが、私は一時的なものだと思っています。

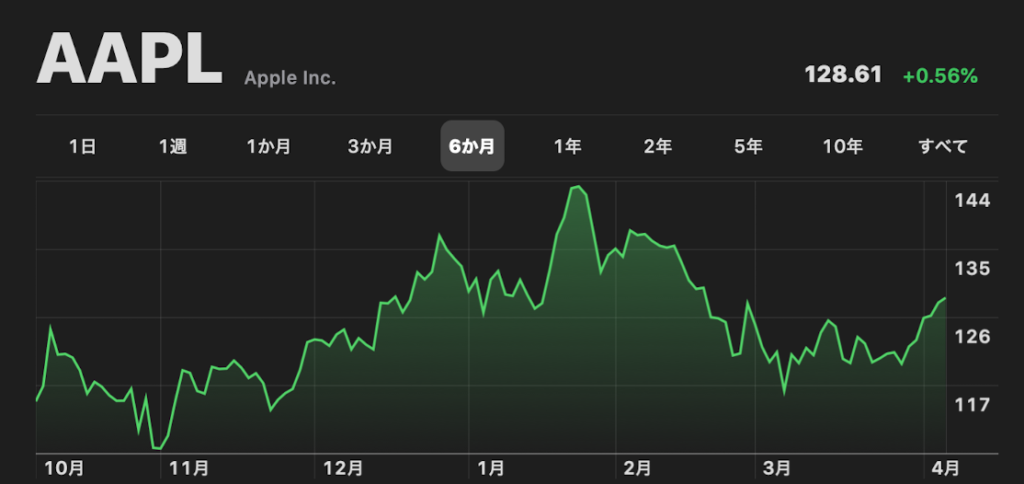

経済活動の再開や米国債の金利上昇が意識されたこともあって過去6ヶ月のハイテク株の株価はほぼ横ばいです。⬇️こんなかんじです。

一方、経済活動再開の恩恵を受ける銘柄、例えば旅行関連のデルタ航空(DAL)やマリオット・インターナショナル(MAR)などは大きく上昇しました。

問題はこの流れが持続可能なものなのかどうかという点です。

たしかに、コロナワクチンの普及が進んで、人々がふたたび旅行に出かけるようになれば航空会社やホテルの業績は回復するでしょう。今まで旅行できなかった分、人々が堰を切ったように大挙して旅行するかもしれません。

しかし、それは2020年2月以降に失われた需要の一部が遅れてやってくるにすぎません。需要が一巡すれば元の状態に戻るだけです。

一方、ハイテクグロース銘柄の優位性は持続可能なものです。要因を端的にあげれば以下のような点です。

- 他に代えがたいサービスや製品を有していること

- 高いネットワーク効果やブランド力を有していること

- フリーキャッシュフローが大きくキャッシュリッチであること

もちろん、リスクはあります。

まず、巨大ハイテク企業に共通して言えるのはアメリカ政府や議会による圧力です。政権与党の民主党には左派を中心に巨大ハイテク企業分割論が根強くあります。今のところ、実際に分割までいく可能性は低いと思いますが、今後の世論の動向次第では万にひとつもありえないとは言い切れません。

さらに、個別に見ていけば、例えばフェイスブックの収益源が広告収入に偏っている点やアマゾンのコロナ特需に対する反動減が予想される点など、それぞれの会社にはそれぞれの経営課題があります。

ただ、先日紹介した堀古英司さんの本にも書かれているとおり、株式投資というものは企業のリスクの一部を負担する見返りとして株価の上昇や配当を享受することができます。

ハイテク株のパフォーマンスが最近冴えない理由として金利上昇が理由に挙げられますが、このままアメリカの長期金利が4%や5%まで上昇するとは思えません。

金利の動向には中央銀行のリーダーの考え方が大きく反映されるので絶対にこうとは言い切れませんし、私も所詮は金融政策に関しては素人なので、あくまで一個人の素人の考えの域を出ませんが、少なくともこの先5年は3%台を上限として推移するのではないかと思っています。

この先、調整局面がくればハイテク株を中心に拾っていこうかと思っています(そう言っているとなかなか調整しないことが多いですが)。

名前:夏山繁樹

名前:夏山繁樹

最近のコメント